脳神経外科の疾患

下垂体神経内分泌腫瘍

下垂体神経内分泌腫瘍(Pituitary Neuroendocrine tumor:Pit NET)とは?

もともと下垂体腺腫(Pituitary adenoma)と呼ばれていた腫瘍を指します。「正確な定義に基づいた名称に変更すべき」、という社会の流れに沿って下垂体神経内分泌腫瘍(以下、Pit NET)と公式名称が変更になりました。ただ、一般名称としての下垂体腺腫もまだ使用されており、患者さまはいずれの名称を使っても良いでしょう。ここでは、一般的な名称をなるべく併記し、様々なタイプのPit NETに関して解説していきます。おおまかに、Pit NETは非機能性(ホルモンを分泌する機能は無く、腫瘍自体が大きくなると症状が出るタイプ)と機能性(腫瘍自体が下垂体ホルモンを分泌し、全身に影響が出るタイプ)に分けられます。機能性Pit NETは分泌するホルモンによって、さらに細かく分類され、治療方針も異なってくるので一つ一つ解説していきます。(全部読む必要はありませんので、ご自身の興味のあるところだけ確認してもらえば大丈夫です)

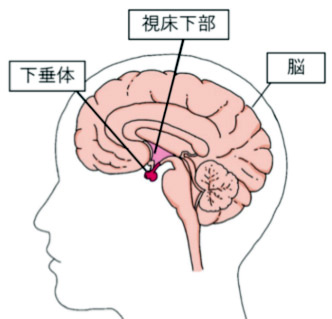

そもそも下垂体とは?

脳下垂体とも呼ばれ、その名の通り「脳に垂れ下がる場所にある約10㎜の「小さな臓器」になります。視床下部というところからの指令を受けて、体の調子を整える様々なホルモンを分泌します。ホルモンの分泌はないものの腫瘍そのものが増大して症状を出してくる非機能性Pit NET(非機能性下垂体腺腫)と代表的な下垂体ホルモンとそのホルモンを出し過ぎてしまう機能性Pit NET(機能性下垂体腺腫)とについて解説していきましょう。

脳下垂体とも呼ばれ、その名の通り「脳に垂れ下がる場所にある約10㎜の「小さな臓器」になります。視床下部というところからの指令を受けて、体の調子を整える様々なホルモンを分泌します。ホルモンの分泌はないものの腫瘍そのものが増大して症状を出してくる非機能性Pit NET(非機能性下垂体腺腫)と代表的な下垂体ホルモンとそのホルモンを出し過ぎてしまう機能性Pit NET(機能性下垂体腺腫)とについて解説していきましょう。非機能性下垂体腺腫(非機能性Pit NET)

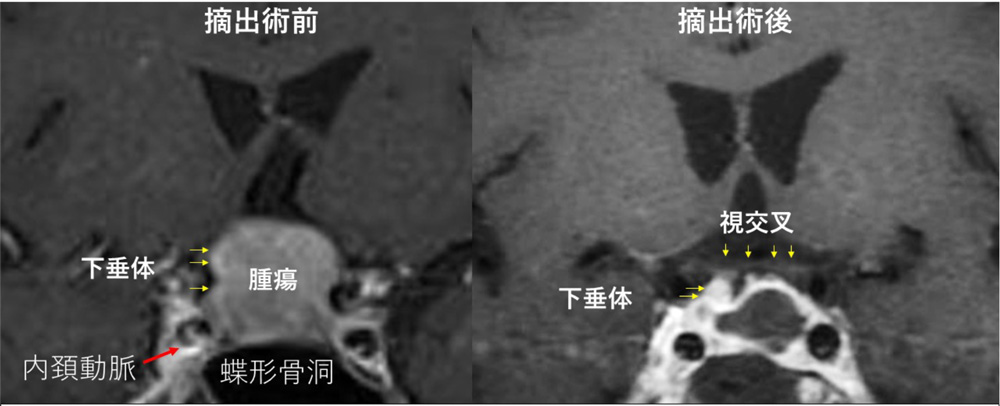

腫瘍が大きくなるとその周囲にある視神経と視交叉という目の神経の通り道を圧迫するため、「視野が狭くなる(外側の視野が主に障害されます)」症状が起きます。患者さまによっては「頭痛」を伴う方もいます。腫瘍のせいで下垂体そのものの機能が低下(必要なホルモンが分泌できない状態)することがあり、食欲低下、倦怠感などを感じる場合もあります。非機能性下垂体腺腫の治療

視力視野障害が出現しているほど大きい腫瘍は手術が第一となります。視神経の圧迫を取り除くことで、多くの方の視機能は改善します。下垂体機能の低下は腫瘍を取り除くことで改善する場合もありますが、高い確率では期待できません。手術後にも下垂体ホルモンの分泌が障害されていないかを検査してもらい、必要なホルモンは補充してもらいましょう。

視覚障害を自覚して見つかった下垂体腫瘍の患者さまです。ホルモンの病的分泌はなく「非機能性」と診断されました。腫瘍を全摘出すると、手術直後から「視野が明るくなった」と自覚的にも症状が改善していました。手術後のMRIでは、正常な下垂体が温存され、術前には見えなかった視交叉(視神経につながっている視機能の通路)が確認できるようになっています。

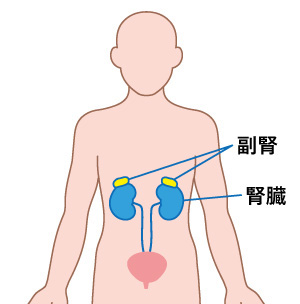

副腎皮質刺激ホルモンとクッシング病(ACTH産生PitNET)

副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)とは

腎臓の上にある副腎という臓器にコルチゾールというホルモンを分泌させます。

コルチゾールは

- ストレス対応:ストレスがかかると分泌量が増え、ストレスに対応できる能力を高めます。緊急時にエネルギーや血圧などを調整し、免疫反応を調整することで、身体がストレスに対処できるようにします。

- 糖新生:血糖値を上げ、エネルギー供給を維持します。

- 免疫抑制:免疫機能を低下させ、炎症反応を抑える作用があります。治療に使われることもあります。

クッシング病(ACTH産生PitNET)とは?

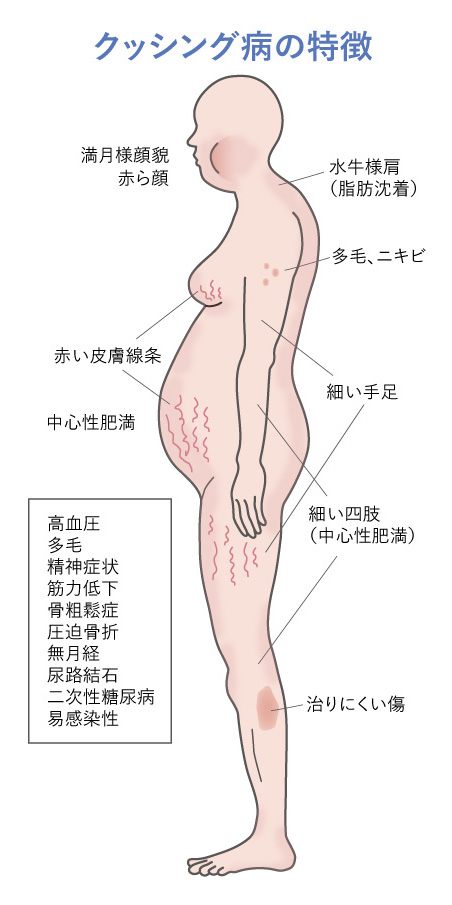

副腎皮質刺激ホルモンが出すぎてしまうためにコルチゾールが必要以上に分泌され、下のような症状が出てくるため、無治療のままだと心筋梗塞や脳卒中、感染症などで命を落とすリスクが高い病気です。- 満月様顔貌

顔に脂肪がつきやすくなり、満月のように顔が変化してしまいます。 - 中心性肥満

体には脂肪がつきやすくなり、手足の筋肉は痩せてしまいます。筋力低下が進行し、歩けなくなることで見つかる場合もあります。 - 糖尿病、高血圧、脂質異常症

健康診断で指摘されたり、クッシング病と診断されないまま内科に長い間通院している方もいます。 - 骨粗鬆症

病的骨折(軽い衝撃でも簡単に骨が折れてしまう)を繰り返してようやく診断される場合もあります。 - 易感染性

傷がなかなか治りにくく、普通の人がかからないような細菌やウィルスにもかかることもあり、時に命にかかわります。

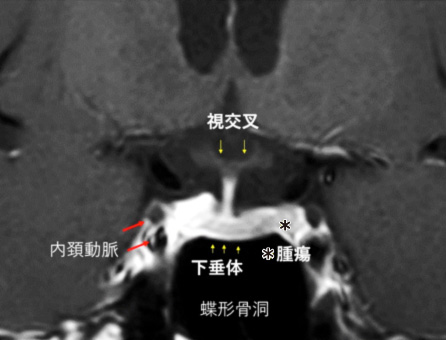

クッシング病は腫瘍が非常に小さい時から症状が出現します。右図のように小さい腫瘍でも上に書いたような症状が進行して病気が見つかりました。少しだけ造影剤の白みが薄いところ(*)が腫瘍です。少しでも残すと治らないため、内頚動脈近くの腫瘍までしっかり切除しました。内分泌内科でもクッシング病は寛解(改善)している事が確認されています。

クッシング病は腫瘍が非常に小さい時から症状が出現します。右図のように小さい腫瘍でも上に書いたような症状が進行して病気が見つかりました。少しだけ造影剤の白みが薄いところ(*)が腫瘍です。少しでも残すと治らないため、内頚動脈近くの腫瘍までしっかり切除しました。内分泌内科でもクッシング病は寛解(改善)している事が確認されています。

クッシング病の治療

手術での摘出が第一となります。取り切れない場合にはコルチゾールホルモンの分泌を抑える薬を使用したり、放射線治療を行う場合もあります。手術方法に関しては内視鏡下経蝶形骨洞手術 (TSS)に詳細を記載していきますのでご覧ください。成長ホルモンと先端巨大症(成長ホルモン産生PitNET )

成長ホルモンとは

骨や筋肉の成長を促進、脂肪分解、血糖上昇、塩分貯留に関与しています。

先端巨大症 (成長ホルモン産生Pit NET ) とは?

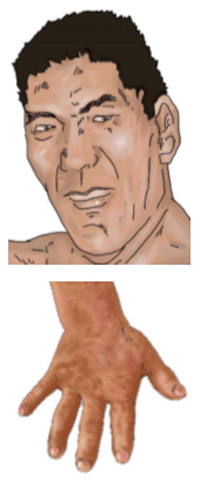

成長ホルモンが出すぎてしまう事で以下のような症状が出てしまい、無治療だと寿命が短くなることが分かっています。- 顔貌の変化:まゆ毛やあご、頬の付近の骨が突出、鼻や唇、舌が肥大してきます。ゆっくりとした変化なので、家族や本人は気付かないことが多く、久しぶりに会った友人や親せきに指摘される事も多いのです。

- 手足の肥大:結婚指輪が入らなくなった、年々靴を買い替えるほど足が大きくなる、といったお話をよく聞きます。

- 高血圧・糖尿病:特徴的な顔貌に気づかれずに血圧や糖尿病の治療だけしてもらっている場合もあります。

- 睡眠時無呼吸・手足のしびれ:舌や体の浮腫により、気道や神経の通り道が狭くなり、無呼吸や手足のしびれが出現する事があります。

- その他の症状:噛み合わせの悪化、汗をかきやすい、頭痛、視力視野障害

先端巨大症の治療

クッシング病と同様、手術での摘出が第一となります。手術で取り切れない場合には有効な薬の治療もあります。残存腫瘍に放射線治療を行う場合もあります。乳汁分泌刺激ホルモン(プロラクチン)とプロラクチノーマ

乳汁分泌刺激ホルモン(プロラクチン)とは?

乳腺の発育と乳汁分泌に関わるホルモンです。プロラクチノーマ(プロラクチン産生Pit NET)とは

乳汁分泌刺激ホルモン(プロラクチン)を過剰に産生する下垂体腫瘍です。以下のような症状が進行して見つかることが多い病気です。- 乳汁分泌:名前の通り、妊娠や出産などに関係なく乳汁漏出が認められます。

- 無月経・月経不順・不妊: 過剰なプロラクチンが性腺刺激ホルモンの分泌を抑制してしまい、月経周期の乱れや不妊の原因となることがあります。

- 性欲低下: 男性においては性欲減退や乳房の女性化を引き起こすことがあります。

- 視力視野障害: 腫瘍が大きい場合には視神経や視交叉への圧迫の症状が出ます。

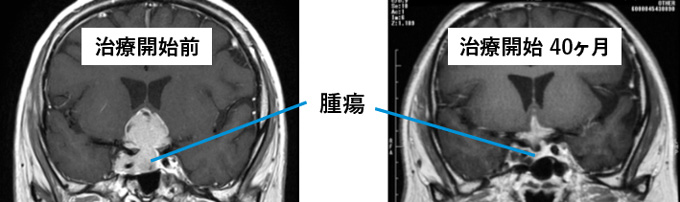

プロラクチノーマの治療 【重要】

クッシング病や先端巨大症の治療とは異なり、薬物治療が第一になります。多くの場合、週に1回程度のカベルゴリンという薬の内服でホルモンの正常化、腫瘍の縮小が得られ、手術しないで済むことが多い腫瘍です。下垂体卒中といって腫瘍内で出血が生じた影響等で、視力視野に強い症状が出ている場合や薬の副作用で治療継続できない場合などに摘出術が重要となります。1㎝に満たない小さな腫瘍の場合は、下垂体腫瘍の経験が豊富な脳神経外科の手術によって病気を治すことができる可能性も高いため、最初から手術を提案されることもあります。下の患者さまは偶然見つかったプロラクチノーマの男性です。視力視野障害もなく、カベルゴリンを開始すると、ホルモンは正常化、腫瘍も非常に小さくなっています。

甲状腺刺激ホルモン産生下垂体腺腫(TSH産生Pit NET)

甲状腺刺激ホルモン( thyroid stimulating hormone:TSH )とは?

のどぼとけの下にある甲状腺という臓器を刺激し、甲状腺ホルモンを分泌させます。甲状腺ホルモンは体を活発な状態にし、新陳代謝を促す働きがあります。

のどぼとけの下にある甲状腺という臓器を刺激し、甲状腺ホルモンを分泌させます。甲状腺ホルモンは体を活発な状態にし、新陳代謝を促す働きがあります。TSH産生Pit NETとは

甲状腺を刺激し、甲状腺ホルモンを過剰に分泌させてしまうことで、異常に活発な状態となってしまい、以下のような症状が出てしまいます。- 動悸、頻脈、息切れ:心拍数が上がりすぎてしまい出現する症状です。

- 発汗過多、体重減少、手の震え:交感神経の働きが過剰となり、代謝が促進され過ぎてしまい、異常に痩せてしまったり、汗をかきやすくなります。

- イライラ感:精神的に高ぶってしまい、イライラしやすくなり、落ち着きがなくなります。

TSH産生Pit NETの治療

腫瘍の切除術を行う事が第一の治療となります。ただし、手術前に甲状腺機能をコントロールしてもらう必要があります。なぜなら甲状腺ホルモンが出すぎてしまっている状態で手術などの処置(体にとってはダメージとなります)が加えられると、甲状腺クリーゼ(クリーゼはクライシス〈危機〉という意味のドイツ語です)といって、高体温や頻脈などが致死的なレベルまで悪化してしまう可能性があるからです。内分泌内科と脳神経外科がしっかりと連携できている施設で治療しましょう。当院でも大学病院から内分泌内科の先生に定期的に来ていただいています。手術前の甲状腺クリーゼ予防や手術で取り切れない場合には、内科で注射剤(ランレオチド)が使用可能です。ラトケ嚢胞(Rathke’s cleft cysts)

ラトケ嚢胞とは?

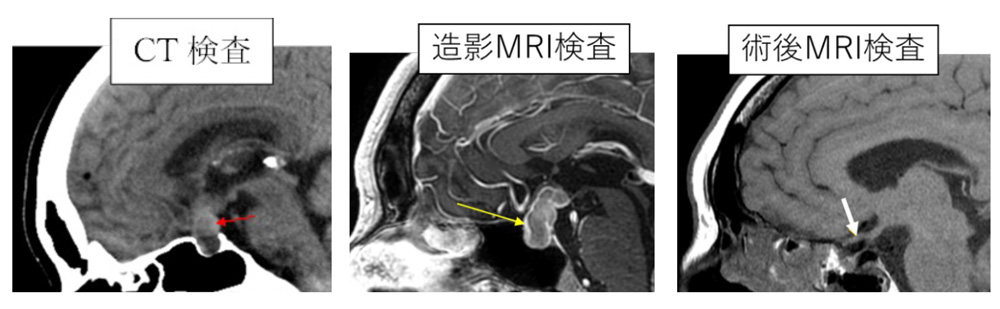

下垂体内(前葉と後葉の間)に粘液が袋状にたまったもので、腫瘍ではありません。胎児期にあるラトケ嚢(下垂体前葉の元となるもの)が、下垂体が作られる過程で消失せずに残ったものと言われています。たまたま脳の画像検査(CTやMRI)を行った際に偶然発見される事が多いのですが、頭痛、視機能障害(目の見え方の悪化)、内分泌機能障害(疲れやすさ、多尿など)で見つかることもあります。CT検査で、一部で高吸収域(赤矢印:白く見える)を示しており、【下垂体卒中(下垂体病変が出血などで発症すること)】が疑われて紹介となった患者さまです。 造影MRI検査では、病変の前方に白く造影される構造(黄色矢印)があり、嚢胞で圧迫された下垂体前葉を示しています。ラトケ嚢胞を疑う所見となります。手術後には圧迫が解除され、視神経もしっかりと確認(白矢印)できるようになり、視野障害も改善しました。

ラトケ嚢胞の治療

無症状の場合、手術は不要で、経過を見るだけで良いと考えられます。写真を提示した方は強い頭痛と視野障害(見える範囲が狭い状態)が進行し、手術となり、頭痛も消失し視野も改善しています。手術は、鼻の孔を通って病変に達し(経蝶形骨洞手術)、ラトケ嚢胞内に粘液が再度溜まらないように、開窓(鼻側へ嚢胞が開放されたままになるよう切開すること)を行います。たいていは鼻水のような液体がたまっていますので、きれいに洗い、袋が閉じてしまうと液体が再び溜まってしまうので、再発率を低下させる工夫も行っています。

鼻から内視鏡を入れて行う経蝶形骨洞手術の実際の手順や、トルコ鞍周囲の他の腫瘍・病変(頭蓋咽頭腫など)は今後おいおい紹介します。